日本人と同調圧力 ― 2019/02/24 10:19

本来、「自発的に何かをさせる」というのは表現として矛盾している。NHK「100分で名著」のスピノザの「エチカ」の回で、「カツアゲ」の話が出ていた。「カツアゲ」は、無理矢理奪われるのではなく、(脅迫などによって)お金を自らの行為として差し出すようにさせるのである。自粛させるのもなんとなくそれに似ている。

江戸時代以前は、日本人は長い間同じ村で暮らす人が多かった。村と言ってもせいぜい数十戸だろう。幼い頃からそういう狭い人間関係の所に住み続けていると、世間というものに対する相手の価値観と自分の価値観はほぼ同じになってしまう。つまり、(本来は価値観は多様なのに)無意識のうちに価値観に対する狭い規範を成り立たせてしまっているのではないか?マスコミも無意識のうちにそれをサポートしているように見える(マスコミも日本人である)。

今の日本を見ていると、そういうDNAがまだかなり残っているように感じる。悪気はなくとも、相手も自分と同じように考えており、そして振る舞うのが自然と思っているのではないか。そして、もしそうで無い人を見ると許せなくなってしまう。昔「島国根性」というものがあったが、それは何らかの形でまだ残っている。

1990年代に、日本で一時期フィリピンやブラジルから大勢の出稼ぎや移民を受け付けた時期が合った。今もそのまま残っている人やその2世を見ることがある。2世で有名人になっている人もいる。しかし、まだマイナーである。

外国からの就労が緩和されることになった。一時的ということになっていても、当然日本で結婚したり、出産する人もいるだろう。20年後、30年後にそういう人々が日本を変えていくかも知れない。それは悪いことではないような気がする。

隕石の値段 ― 2013/02/27 19:26

隕石の値段

ロシアに隕石が落ちて、早速その値段が取りざたされている。ところで、ニューギニア島の沖合の島々には、クラ交換という儀礼がある。貝殻か何かで出来た首飾りなどを、数百キロメートルも離れた他の島へカヌーを漕いで届けに行く。届けられた島の人は、また別な離れた島へ届けに行くのである。

天候だって変わるかもしれないし、何かの拍子に海に落ちればサメに食われるかもしれない。決死の覚悟で行くのである。ところが、その首飾りなどは、ちょっと珍しいかもしれない程度の貝殻をつなげたものだけだったりする。貝自体に何か効能があるわけでもない。ただ、現地の人々にとっては必死の儀礼なのである。

なぜ、この話を持ってきたかというと、隕石の値段も考え方は同じだからである。隕石自体に、何か効能があるわけではない。強いて言えば希少価値くらいか。しかし、世の中に他に隕石が無いわけでない。しかし、皆なぜかそれをほしがるから値段がついている。

なぜ、値段がつくのだろうか?それは交換されるからである。みんなが交換したがるから価値がつく。クラ交換も、みんなが交換したがるから、貴重なものとなっている。間違っても貴重だから交換するのではない。貴重だから値段がつくのではない。交換したがるのが先にある。このことに気づいたのは、マルセル・モースである。そして「贈与論」を書いた。隕石の価値が云々されるのを見ていると、つくづくモースは正しいなあと実感してしまう。

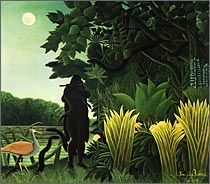

アンリ・ルソー 蛇使いの女 ― 2012/12/18 20:39

アンリ・ルソー 蛇使いの女

蛇使いとは何だろう。この絵のキーポイントなのだが、私が思い出すのは、コブラ使いのようなイメージしかない。しかし、若い人にはそれさえ知らない人もいるだろう。

私にはこの絵からは笛の音が聞こえてこない。ジャングルは静まりかえったままである。しかし、この蛇使いがいるからこの絵の蛇などの動物は、コントロールされ、静寂と秩序が保たれている。きっと、笛を吹いているのだ。笛は吹かれているが音は聞こえないのに違いない。この不気味だがどこか懐かしい雰囲気は何だろうか?

熱帯のジャングルという原始的なイメージと月明かりの逆光という冴えたイメージが融合している。神秘と平和。その中で、聞こえない笛の音が全体を統一してコントロールしている。

それにしても、ルソーの他の絵には、これほど迫力があるものはない。ピカソやゴーギャンはルソーを買っていたようだが、この絵までルソーはサロンでからかわれ、嘲笑されていた。死んだ奥さんが舞い降りて書かせたとも言う。この1枚が、20世紀の絵画の進む道を決めた。

時間の尺度による価値観 ― 2012/12/09 12:47

時間の尺度による価値観

近年、人々が考える価値観の時間スケールが短くなっている。要するに、目の前の利害しか考えないと言うことだ。その理由はよくわからなかったが、都市化、あるいは、都会化というのは、効率という面からはメリットも多いが、時間を奪うという観点がある。都会は、便利な反面、その便利を供給している人々への要求も厳しくなり、その向上が許容の厳格をもたらし、それが回り回って自分によりストレスをもたらすという悪循環を生じている。

そのストレスに耐えるためには、人間の五感に対するしきい値を上げる(鈍感になる)しかない。最低限(つまり最も厳しい要求)のものだけに反応するようになると言うことだ。そして、その結果失っているものの一つが時間である。例えば「締め切り」時間というものが、ただその時刻1点への集中のみを要求するようになり、途中の時間の流れを感じさせなくなる。締め切りを満たせば、次の締め切り時刻に向けてばく進するのみである。空や風などの自然の中の時間を感じるゆとり、時間が流れる感覚は遮断される。それを内田樹は、都会は「過去と未来に拡がる未知性を捨象した『無時間モデル』を要求する」と言っている。

そして、その結果が、目の前の事にしか考えが及ばなくなっている社会を形作っているのではないか。例えば地球温暖化やインフラの老朽化などの問題は、目の前の利害を捨てて、遠い時間の地平への想像力を要求する(国債の問題もそうなんじゃないの?目の前の景気刺激より)。そういう力が現代人からだんだん失われていると言うことだ。私は原発問題も、人間の技術を使っている限り、目の前の便利さをとるか、将来の安全性への可能性をとるかという価値観の問題だと見ている。今の世の中は、全般的に効率化を求めすぎて、過剰適応に陥っているのではないかと思う。過剰適応というのは、「現状には最適であるが適応しすぎて、少しでも状況が変わるとついて行けなくなる」という状況を指している。かつての恐竜のように、適応しすぎて環境変化について行けず、滅んだ生物は数多い。人間で言うと、「考え方が固定して柔軟な発想が乏しくなり、現状がずっと続くという幻想にとらわれる」ということだ。環境とは自然環境だけでなく、人間が作り出した環境(経済など)も、その意図とはうらはらに変わっていくのだ。

内田樹は、遠い先のことを想像する力をつけるには、自然の体感、つまり自然の音楽を聴き取るのが良いという。しかし、都会の喧噪の中で自然に想いを馳せるのは、そう意図しても状況に流されがちになり、難しそうである。

iPS細胞によるノーベル賞 ― 2012/11/08 20:54

遺伝子の中に、細胞があらゆる細胞に分化するための設計図がある。その設計図は分化した後も細胞の中に残っている。その発見がジョン・ガートナーが共同受賞をした理由。

実際に細胞の分化を起こさせるためには、細胞の「初期化」を起こさなければならない。そして、この初期化を誘導する因子、遺伝子を探す必要があるが、候補は数万もあった。ちょうどその時に、偶然に理化学研究所の林崎先生がネズミの遺伝子がどこに働いているかというデータベースを公開した。そのため、初期化因子の候補は数百に絞られることになった。

さらに、これを24個まで絞り込んだが、これからが難関だった。どの遺伝子が関係しているかしらみつぶしに調べていくと、関係している遺伝子の数もわからないため、組み合わせは膨大な数になる。ここでポスドクの高橋学生が、逆転の発想で、組み合わせるのではなく、全体の24個から1個ずつ抜いて、どの遺伝子が関係しているか特定していくという考え方を提案する。これによって、4個の遺伝子を特定することが出来た。たった4個だった。

そして、その遺伝子を使ってiPS細胞を作れることを何度も確認した。これによって、山中教授は、この遺伝子を使えば細胞を初期化してiPS細胞を作れることを実証した。(NHK サイエンスゼロより)

最近のコメント