南極の石 ― 2012/09/04 19:49

南極の石

もう20年近く前、同僚が南極へ行った。その時おみやげに南極の石をもらった。石といっても手のひらからはみ出るくらいの大きさで、結構重さもあった。おそらく結構な量の石を、友人らに配るために持って帰ってきたのではないかと思う。全て合わせると、相当な重さで運ぶのに苦労したに違いない。

しかし、正直に言うと、私自身、あまり石に興味はなかった。職場の窓の近くに、置いたというよりは放置していたに近かった。あるとき、窓掃除のお兄さんがやってきた。その時、この石は何ですか?と聞いた。同僚からもらった南極の石ですという返事をしたら、「これが・・・南極の石ですか?」といって、興味深そうにしげしげと見入っていた。その時、そうかこういうものに興味を示す人もいるんだ(少なくないのかもしれない)と思った。

その後、職場を変わったり、引っ越したりして、今ではその石がどこに行ったかもうわからない。しかし、今にして思えば、取っておけば良かったなあ。見せれば興味を示す人も少なくなかっただろうにと後悔している。そして、せっかく苦労して持って帰って配ってくれた同僚にも申し訳なかったなあと反省している。

ドクター・オスプレイ ― 2012/09/12 18:30

ドクター・オスプレイ

米軍のオスプレイという垂直離陸機が、安全性の問題で日本への配備がもめている。

確かに空中を飛ぶ航空機は、墜落という可能性があるので、墜落しないように安全性を徹底的に高めてもらいたい。この垂直離陸機というのは、私が子供の頃は夢の飛行機として、未来の世界(20-30年後の想定か?)という図の中に描かれていた。

オスプレイは軍用だが、これの安全性を高めて大量生産してコストを下げれば、民間機として使えるのではないか?飛行機とヘリの長所を合わせた画期的な移動手段となる可能性がある。あちこちに広大な空港を作らなくても(既に遅いかもしれないが)、簡単に中距離を高速で移動できる。さらに、高額な設備や施設がなくとも、離島など近距離の移動手段として使える可能性がある。最近はドクターヘリが各地に配備されているが、航続距離や搭載量に制限がある。オスプレイをドクターヘリの代わりに使えば、もっと効果的なのではないか。そして東日本大震災のような災害時には、ヘリを遙かにしのぐ大きな救助能力が期待できるかもしれない。これからの技術進歩に期待したい。

残暑 ― 2012/09/13 21:37

残暑

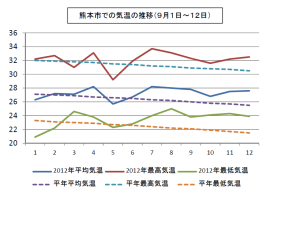

今年の夏は、猛烈に暑かった。少しでも外に出ようものならば、汗ぐっしょりになることを覚悟しなければならなかった。また、そのために夏バテにもなった。そして、9月に入っても暑い日が続いているが、気のせいか朝晩は少し涼しくなったようだ。

経済活性化 ― 2012/09/15 22:49

経済活性化

現在の経済学は、次のような原理に立っていると思っている。それは、神の見えざる手(つまり自由競争と効率化による市場原理)が、人類に最適な状態をもたらす、ということである。そのため、経済は活性化が叫ばれてはいるものの、原理としては放任に近く、社会主義はおろか、政府による過剰介入も避けられてきた。

一方、技術の進歩で生きていくのに、手間がかからなくなった。昔一人分の食糧を生み出すために投入した労働力の大半は、今やかなり機械化・効率化され、さらに石油などのエネルギーが生産や流通などの作業の大半を代替している。昔100人分の食糧を50人で生産しているとすれば、今や10人も要らないかもしれない。残り90人は何をすればよいのか?余った労働力を、芸術や文化で吸収するのも限界に来ているように見える。

しかし、国内全体を合わせると、国民がそれなりの生活をしていくための富(つまり食料などの商品)は十分にあるのだ。それなのに、生活保護や派遣労働が問題になっているのは、富が偏っているのではないか?つまり、大勢の生活を効率よく支える仕事をしている一部の人々は富んでいるが、他のひとは逆にやることがない。現状の経済の不活性と雇用の悪化は、技術の進歩などによって少人数で大勢の生活をまかなえる時代になっって、従来の方法による富の再配分が時代にそぐわなくなって、不適合を起こしているのではないか?

どうすれば良いか?はよくわからない。一つはワークシェアリングかもしれない。これは現在の総仕事量は変わらずに、少しでも多くの人に仕事を回そうと言う発想である。もう10年以上前にインドネシアに行った際に、知人の車に乗せてもらったが、ふつうのだだっ広い駐車場にバックする際に、人が飛んできてオーライとやってくれる。もちろん、誰もいなくても駐車するのに不自由はないのだ。しかし、運転手はチップを払っていた。不思議そうな顔をする私に向かって、知人はこうやって彼らの生活を支えているのだと言った。つまり、敢えて職業をつくってあげているのである。

もう一つは、人々が必要とするもの(仕事)を新たに増やすことである。その典型は、戦争である。お金を出し合って兵隊や武器を強化しないと負ける(全てを失う)となれば、みんな必死でお金を出して、戦争という仕事に投入するだろう。兵隊や武器生産のために雇用は増える。もちろん、それは最悪の選択枝である。命は失われ、戦争の後には、後には何も残らない。

それによって、雇用を確保して、富の再分配を実現できれば、それだけでも十分なのだと思う。ひょっとすると、それは何れ世界遺産のようなものになって、その後日本に恩恵をもたらすかもしれない(あくまでそれは想定外である)。とにかく、今のまま、経済活性化と叫び続けても、何も変わらないような気がする。いやこれ以上効率化が進めば、職の有無や経済の格差が広がって、もっと状況は悪くなるかもしれない。

バッハフルートソナタBWV1033 ― 2012/09/17 16:32

バッハフルートソナタBWV1033

バッハのフルートソナタに、ハ長調BWV1033というのがある。正確に言うとバッハの作とは確定しておらず、今のところ正確には誰の作かはわからない。しかし、一応バッハのフルートソナタ全集などには含まれることが多い。この曲がバッハの作でないとされる一因として、その作風がある。3楽章と4楽章はそれなりにバッハらしいのだが、1楽章後半と2楽章が、一見して単調な8分音符ばかりとなり、バッハらしくない。これをある音楽批評家は練習曲のようだとも言い、演奏はそれほど難しくないと言っている。

確かに単調な8分音符が続くのは練習曲のようであるが、演奏は決して易しくない。指を回すだけならば簡単かもしれないが、高低差のある音程を8分音符で正確に吹いて、それなりに聞かせようとすると、格段に難しくなる(単純な練習曲も、音楽として聴かせようとすると難しいものが多い)。バッハの他のソナタは、アマチュアでも下手なりに聞ける演奏になることが多い。しかし、このソナタは、下手なアマチュアでは演奏にならないと言った方が良いかもしれない。

曲になるかならないかの違いは、私は喉のトレーニングだと思っている。単に息を入れて指を回しても演奏にならない。音符に高低差があっても、音を滑らかに聞かせるための喉のトレーニングをきちんと積んでおく必要がある。ある意味、プロとアマに違いを際立たせる曲とも言えようか。アマチュアにとっては非常にしきい値が高い曲である。

最近のコメント